インターネット上では、送信先や送信元を指定するためにIPアドレスが使われ、

パケットの送受信が行われる。

だが、このIPアドレスは数字の羅列で、決して覚えやすいとは云えないので

「名前解決」の処理が考案されている。

人にも覚えやすい「barmybum.mydns.jp」などのドメイン名で通信先を指定できるのだ。

我がwebサイトも「barmybum.mydns.jp」や「bum.i234.me」のドメイン名で外部に公開されている。

ブラウザにこのドメイン名を入力すると、ネット上にあるDNSサーバーによってグローバルIPアドレスに変換され、 我がwebサーバーにたどり着くのだ。

ところが、

自宅LAN内にwebサイト(webサーバ)がある場合、プライベートアドレスでやり取りを行うので、 グローバルIPアドレスが得られてもサイトには繋がらない。

「barmybum.mydns.jp」や「bum.i234.me」のドメイン名をプライベートアドレスに変換できないのだ。

自宅での公開サーバーの弱点と云える。

プライベートアドレスそのものを指定すれば繋がるが、不便なので、

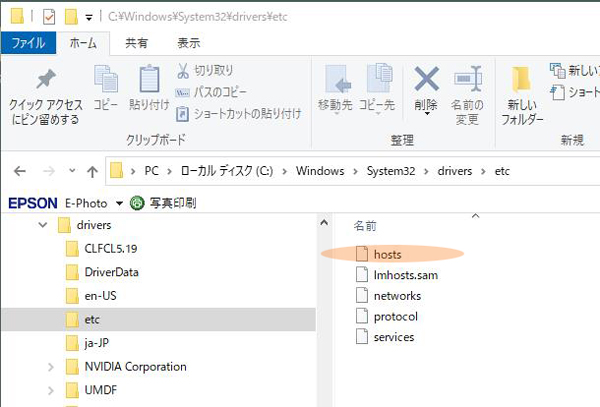

windowsのhostsファイルを利用して、ホスト名とプライベートIPアドレスを紐付けて運用していた。

このファイルによりホスト名で接続できるが、以下の欠点がある。

●パソコン1台1台にhostsファイルを設定しなければならない

●設定はLAN内でのみ有効で、外部では自宅サーバーのホスト名とIPアドレスが対応せず再設定が必要になる

●スマホをwifiで使う場合、プライベートIPアドレスに変換できずLAN内のwebサイトに繋がらない

これを改善するために、LAN内にDNSサーバーを設置してみた。

今まで設定が面倒で躊躇していたが、NAS用パッケージに便利なものを発見し、 重い腰を上げた。

結果、当然だが上記の欠点をすべて解消。

LAN内外でシームレスに「名前解決」できるので、非常に使い勝手がいい。

更に、このDNSサーバーが名前解決できない場合に、 ルートDNSサーバに問い合わせるのではなく、 契約しているプロバイダのDNSキャッシュサーバーを指定してみたところ、 外部への接続動作も速くなり、快適な環境となった。

NAS用のパッケージ、なかなか優れものだ。

もうLINUXで組むという状況には戻れない。

コメント